EL COMPÁS DE ESPERA

1940/1951

“Tened presente el hambre: recordad su pasado”, vaticinaba el poeta Miguel Hernández poco antes de terminar la Guerra Civil. Era una premonición de su propia muerte en 1942, hambriento y enfermo, en una cárcel franquista. Pero también se adelantaba a lo que sucedería tras el fin de la guerra. Entre 1939 y 1951 España se sumió en un período de escasez y miseria sin precedentes. La guerra había dejado el país devastado, con una economía en ruinas. Las cartillas de racionamiento se convirtieron en la única tabla de salvación para muchos. El hambre y la mala alimentación abrieron las puertas a un enjambre de enfermedades como el tifus, la meningitis, el tracoma y la tuberculosis, conocida como “la enfermedad de los pobres”.

Era una época en la que primaba el ingenio. Decretos como el de septiembre de 1941, que proclamaba de interés nacional la producción de gasógenos para vehículos y motores, evidenciaban la lucha por encontrar soluciones ante la crisis energética derivada de la escasez de petróleo.

La política autárquica e intervencionista controlaba oficialmente los precios, el comercio exterior, las inversiones o la adquisición de materias primas. No será hasta los años 50 cuando empezarán a vislumbrarse tímidas medidas liberalizadoras, que traerán consigo un atisbo de esperanza en el horizonte económico del país.

VER PDF 1978 Cincuenta años de prensa técnica

Los años 40 del pasado siglo supusieron un compás de espera en la historia de la Asociación. Durante este período, la operatividad disminuyó, lo que refleja una tendencia similar a la observada en el caso de la FIPP. A pesar de las dificultades inherentes al contexto de posguerra, el sector no solo resistió, sino que también persistió en su determinación de organizarse y sobrevivir, aunque fuese mediante el ingenio. Un ejemplo de esto fue el envío por parte de Teodoro Colomina de un informe al ministro como vicepresidente de la FIPP y no como representante de la AEPTP. También cuando los editores españoles asistieron al X Congreso Internacional por cuenta propia, no como delegados de la Asociación, demostrando un claro deseo de continuar con las actividades a pesar de las circunstancias del momento.

Las dificultades a las que se enfrentaron los editores en la posguerra fueron el reflejo de las dificultades generales a las que hizo frente el país: recesión económica, retraso tecnológico y aislamiento. Al margen del modelo establecido en 1938, que se centraba en mecanismos de control como la censura previa, las consignas, el acceso a la profesión mediante el Registro Oficial de Periodistas, el nombramiento de los directores y las licencias para crear empresas periodísticas, surgieron obstáculos materiales como la escasez y la mala calidad del papel. Para los editores de prensa técnica existían también las dificultades de los sectores de actividad a los que las revistas técnicas servían, y a los que estaba ligado su propio desarrollo.

A la debilidad del sector en sí se unía la desconfianza del régimen franquista ante cualquier actividad asociativa fuera del sindicalismo vertical. La proyección y presencia de la AEPT en foros internacionales y la ubicación de su sede en Cataluña eran asimismo causa para el recelo de las autoridades.

El libro “Cincuenta años de prensa técnica. Pasado, presente y futuro de la prensa técnica española” editado por la Asociación en 1975 con motivo de su 50 aniversario, refleja la desaparición en la posguerra de algunas revistas y personas. Otras, con la intención de reanudar su trayectoria en el futuro, se encontraban en un período de interrupción. Aunque algunos de los antiguos directivos en Barcelona continuaban reuniéndose de vez en cuando, lo hacían como un grupo de amigos.

En el libro se hace mención a las autorizaciones para la edición de publicaciones técnicas y se explica que, en ciertos casos, se podía tropezar con obstáculos de índole personal. Por ejemplo, la Orden de 24 de febrero de 1942, relativa a la concesión de autorizaciones para la edición de publicaciones periódicas no diarias, requería, en el caso de las de propiedad particular, la presentación de un informe político-social para cada individuo que participara en ellas como director, gerente, redactor o administrador.

También se hace referencia a las Órdenes del 29 de octubre de 1940 y del 20 de septiembre de 1951, que dictaban las normas para la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Periodistas, y que generaron una fuerte división entre los profesionales de la información política y general, por un lado, y los dedicados a la información técnica y científica, por otro. Destacados periodistas técnicos que habían gozado de prestigio en ambas áreas antes de la guerra se vieron impedidos de registrarse y obtener el carnet correspondiente. Dado que, según las normativas, cualquier órgano informativo debía ser dirigido, en términos de responsabilidades administrativas y políticas, por un periodista con carnet, surgió la figura del director-periodista de una revista técnica. Estos directores, a cambio de una remuneración más simbólica que efectiva y con escasa participación real, cumplían la función de aportar un número de registro para cumplir con los requisitos legales. Esto demuestra el ingenio de aquellos editores, quienes, a pesar de las adversidades generadas por el régimen y las restricciones legales, encontraron formas de sortear los obstáculos y mantener viva la actividad periodística y editorial.

Escuelas de periodismo en España

El periodismo en España se institucionalizó formalmente en 1941 con la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid, la única vía de acceso durante el régimen franquista. Más tarde, en 1958, la Universidad de Navarra comenzó a ofrecer estudios universitarios en Periodismo y Comunicación, marcando un hito en la profesionalización del campo. En 1960, Ángel Herrera Oria fundó la Escuela de Periodismo de la Iglesia, combinando el periodismo con valores sociales y religiosos. La evolución continuó en 1971 con la apertura de centros universitarios en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1972, el Instituto de Periodismo de Navarra se convirtió en la Facultad de Ciencias de la Información, consolidando así el camino académico para los futuros periodistas.

Madrid, principal sede de las revistas en la posguerra

Barcelona tiene una larga y continuada tradición como epicentro editorial prácticamente desde los inicios de la imprenta, gracias a la existencia de un ecosistema completo de autores, editores, impresores, librerías, bibliotecas, etc. Esta tradición también se había mantenido en el ámbito de las revistas técnicas y profesionales y se vio impulsada en el primer tercio del siglo XX con la voluntad modernizadora de la ciudad que quería emular a las grandes metrópolis europeas.

Sin embargo, la Guerra Civil tuvo un efecto destructivo en la industria editorial española, pero especialmente la catalana, ya que fueron muchas las personas del mundo del libro, las revistas y la cultura catalana que se vieron obligadas a exiliarse o sufrieron represalias. Mientras tanto, la edición en catalán quedó reducida a una situación de semiclandestinidad.

Al tiempo que algunas publicaciones de la preguerra comenzaban a reaparecer, emergían otras nuevas que, en muchos casos, tenían un carácter más o menos oficial, vinculadas a ministerios, servicios, cuerpos e instituciones, así como publicaciones sindicales y religiosas, que florecieron con abundancia en los años 40. Sin embargo, solo algunas de estas publicaciones fueron el origen de verdaderas revistas técnicas. En este período, Madrid desplazó a Barcelona como la sede preeminente de las ediciones periódicas, especialmente en el ámbito técnico.

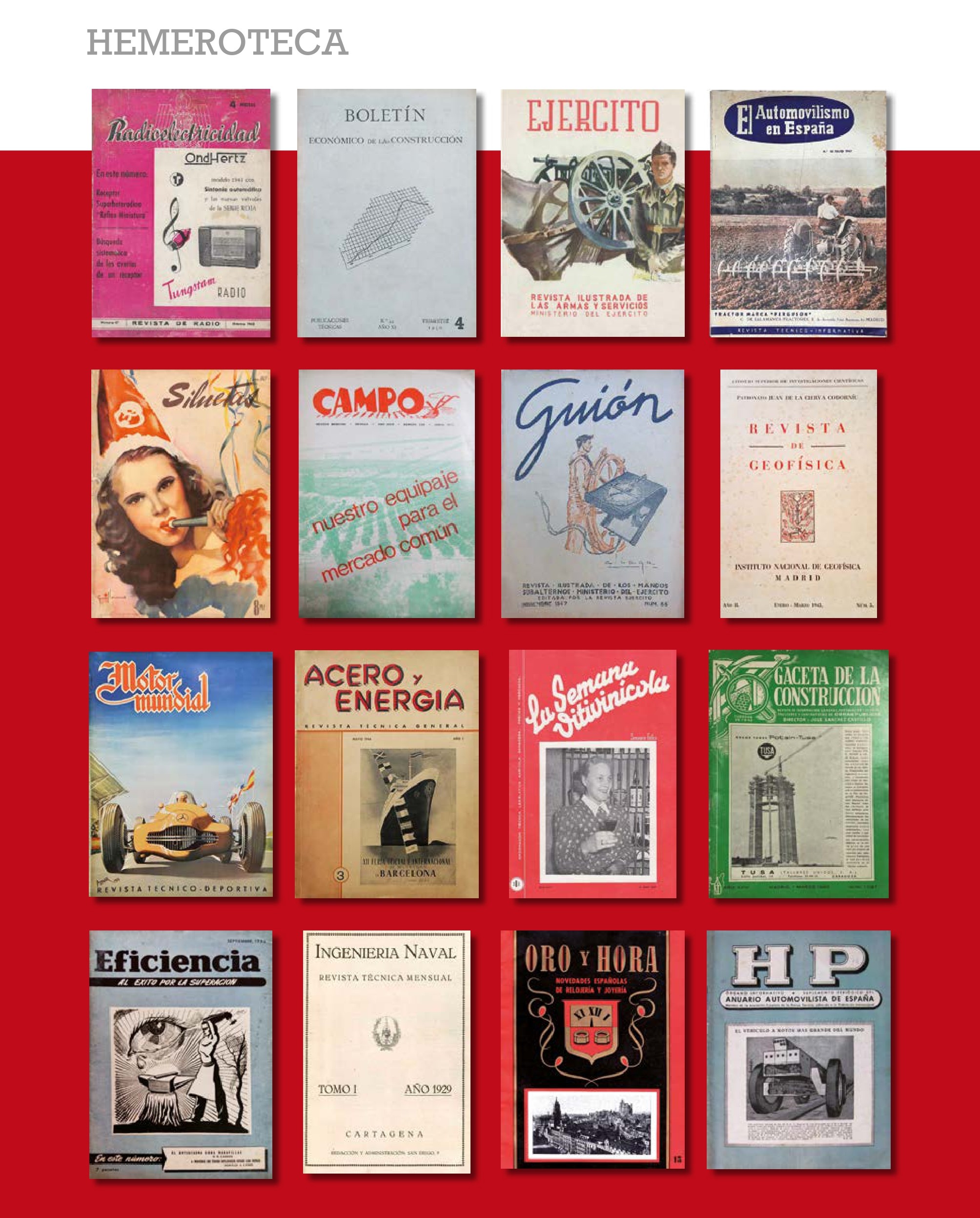

En la siguiente página se presenta una relación de publicaciones especializadas y profesionales fundadas en el período 1939-1951, aunque la lista no pretende ser exhaustiva.

| Año de fundación | Revistas |

| 1939 | Medicina y Cirugía Auxiliar (Madrid) |

| 1940 | Boletín Económico de la Construcción (Barcelona) • Ejército (Madrid) • Posta Española (Madrid) • Revista Clínica Española (Madrid) |

| 1941 | Siluetas (Barcelona) • Revista de Estudios Políticos (Madrid) • Minería y Metalurgia, Plásticos y Electricidad (Madrid) |

| 1942 | El Automovilismo en España (Madrid) • Guión (Madrid) • Revista Geofísica (Madrid) • Consigna (Madrid) • Campo (Sevilla) |

| 1943 | Alta Costura (Barcelona) • El Trabajo Nacional (Barcelona) • Ganadería (Madrid) • Caza y Pesca (Madrid) |

| 1944 | Acero y Energía (Barcelona) • Motor Mundial (Madrid) • Gráficas (Madrid) • Textil (Madrid) • Economía Mundial (Madrid) • Escaparate (Madrid) |

| 1945 | Fomento de la Producción (Barcelona) • Siembra (Madrid) • Gaceta de la Construcción (Madrid) • Nautilus (Madrid) • Yatros (Oviedo) • La Semana Vitivinícola (Valencia) |

| 1946 | lnsula (Madrid) • Avión (Madrid) • Hermandad (Madrid) • El Mundo Financiero (Madrid) • Cirugía, Ginecología y Urología (Madrid) |

| 1947 | Eficiencia (Barcelona) • El Eco Filatélico (Pamplona) |

| 1948 | Oro y Hora (Barcelona) • Informes de la Construcción (Madrid) • Boletín de Patología Médica (Madrid) • Revista Española de Cardiología (Madrid) |

| 1950 | Anuario Automovilista de España (Barcelona) • Angiología (Barcelona) • Carreteras (Madrid) • Revista de Plásticos Modernos (Madrid) • España Hostelera (Madrid) |

| 1951 | Inversiones y Obras (Barcelona) • Mundo Turístico (Barcelona) • Ferias, Mercados y Mataderos (Salamanca) |

La FIPTP reanuda su actividad

La celebración del X Congreso Internacional de la FIPTP estaba programada para finales de 1939 en Berlín, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre impidió que el evento se llevara a cabo. No fue hasta mayo de 1950 en París cuando la Federación comenzó a recuperar su actividad. En esta etapa Teodoro Colomina asumió la vicepresidencia de la FIPTP. La asistencia de la delegación española sólo fue posible tras vencer dificultades como la obtención de los permisos de salida del país y de obtención de moneda extranjera y tras garantizar que la FIPTP no acogía a la URSS ni a países de su órbita.

Colomina participó en este congreso y su contribución se describe en los siguientes términos en el informe sobre las “Sesiones Internacionales de París”, presentado al ministro de Asuntos Exteriores de España en noviembre de 1948:

“Señor Colomina, vicepresidente de la Federación y en nombre de la Sección española dice que aunque ésta está constituida con arreglo al Reglamento de la Federación, estima que su reorganización no está aún ultimada y que cree fundadamente en que no ha de tardar mucho tiempo en que la Sección española recupere la iniciativa e impulso que adquirió durante el funcionamiento de la Federación en los años anteriores a las guerras civil española y mundial, ocupando el lugar de preponderancia que tuvo en los nueve Congresos Internacionales celebrados. La Sección española, dijo el señor Colomina, se ha interesado siempre en las cuestiones que conciernen a la prensa técnica en relación con la enseñanza, en la propaganda por los organismos de venta, en el intercambio de Revistas y especialmente en la reorganización de las bibliotecas de la Federación Internacional, en las oficinas de información de las Secciones y en la creación de un Consejo Internacional de la Publicidad. El señor Colomina hace hincapié especialmente sobre la cuestión de las bibliotecas de la Federación Internacional y anuncia que presentará en el próximo Congreso una ponencia en que interesará la reanudación inmediata de actividades de las bibliotecas de la Federación que estuvieron ya establecidas, antes de 1935, en Madrid y Barcelona”.

Teodoro Colomina al regreso del X Congreso Internacional de la FIPTP redactó un informe para el ministro en su calidad de vicepresidente de la FIPTP y presidente de la sección española, sin mencionar explícitamente la denominación AEPTP.

En el informe de Colomina, después de realizar una descripción pormenorizada y neutral de las sesiones internacionales, añadió una “Ampliación complementaria de la participación de la Delegación Española”, que responde claramente a las demandas de la época. A continuación se presentan algunos fragmentos destacados:

“Dada la situación política internacional en estos últimos meses y la posición de España ante la incomprensión de nuestros asuntos interiores por parte de importante número de naciones extranjeras, es natural que la Delegación Española, en previsión de cualquier incidente que la intemperancia o intencionada malevolencia de algún Delegado extranjero pudiese provocar tomara antes de salir de España la decisión irrevocable de retirarse de las Sesiones Internacionales a las que fue invitada, si en ellas se hubiera hecho la más leve alusión que pudiera molestar nuestro prestigio nacional”.

...

“Afortunadamente nos convencimos muy pronto de que nuestras prevenciones si bien eran lógicamente admisibles, atendiendo lo mucho y mal que ha sido llevado y traído por esos mundos de Dios, el nombre de nuestra querida Patria, no tenían razón de subsistir ante la cordialidad y efusión con que fuimos tratados por todas las Delegaciones extranjeras asistentes a las sesiones. Hemos de hacer notar, sin embargo, que en esta reorganización de la Federación Internacional de la Prensa Técnica y Periódica, que, puede decirse en este año ha comenzado su segunda época, no forman parte de ella ni la URSS ni Polonia, Rumania, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, países estos últimos satélites hoy de Rusia y que antes de la guerra mundial pertenecieron todos a la Federación, con excepción destacada de la URSS, que nunca formó parte en nuestras filas por ser el régimen comunista diametralmente opuesto a los principios básicos de nuestra Organización Internacional”.

En el primer fragmento, “la decisión irrevocable de retirarse de las sesiones a las que fue invitada, si en ellas se hubiera hecho la más leve alusión que pudiera lesionar a nuestro prestigio internacional” muestra una sensibilidad extrema ante la situación política internacional y revela la importancia que se le daba a la imagen y reputación de España en el escenario internacional durante la posguerra.

En el segundo se menciona que la reorganización de la Federación excluye a países comunistas, reflejando la polarización ideológica generada por la Guerra Fría y la exclusión de países afiliados a regímenes comunistas, considerados opuestos.

Teodoro Colomina, entonces director de las revistas “Técnica Metalúrgica” y “Revista de Automoción” y no de la que era editor-director antes de la guerra “Electricidad, Mecánica y Fundición”, acudió al X Congreso Internacional acompañado de otros españoles. Todos lo hicieron a título personal como profesionales de la prensa técnica, no como directivos de la AEPTP. La memoria de la asociación correspondiente al año 1953 recoge que, al regreso del citado Congreso, Teodoro Colomina invitó a algunos de los miembros que habían pertenecido a la Junta Directiva de la AEPTP a crear una comisión organizadora con el objetivo de solicitar la reanudación de las actividades de la asociación a partir de 1952.

Al ritmo de los tiempos

La carta de Bischoff a ColominaCarta del presidente de la Sección alemana de la FIPTP, Bischoff, dirigida al domicilio particular de Teodoro Colomina, presidente de la AEPTP, fechada el 4 de julio de 1939, que responde a una previa de Colomina (de la que no se tiene copia) y refleja las dificultades experimentadas durante la Guerra Civil, en especial en el sector editorial. Se menciona la “heroica guerra de liberación de España”, refiriéndose al conflicto bélico. Colomina, militar e ingeniero, participó en la producción de armamento para las fuerzas republicanas en Cataluña, lo que le llevó a enfrentar un consejo de guerra al final del conflicto. La carta también destaca la relación entre España y Alemania, probablemente por el apoyo alemán a Franco, y menciona las dificultades económicas de los editores españoles en la posguerra, con Bischoff dispuesto a renunciar a cuotas para asistir al congreso, como gesto de apoyo. “Respetable señor presidente, querido colega Colomina: Su afable carta del 10 de junio de 1939, que he recibido hace pocos días, me ha hallado bien, como también a todos los colegas alemanes, que en los pasados años hemos estado en permanente cuidado por su suerte personal en la heroica guerra de liberación de España, en la que hemos tomado parte con la más grande alegría y cumplida satisfacción... Será para nosotros de inmensa alegría poder saludarle en nuestro Congreso de Berlín y usted puede estar seguro del más caluroso y del más cariñoso recibimiento. Yo he remitido su escrito al señor ministro del Reich doctor Goebbels. No dudo que podremos contar con su iniciativa y que por parte de los alemanes serán hechos todos los pasos posibles para que pueda venir a Alemania a nuestro Congreso. Por mi parte ya he dispuesto que, para la participación en el X Congreso Internacional de la Prensa Técnica, de los colegas españoles, en atención a su situación económica, ninguna cuota del Congreso sea cobrada...” |

En los años 40 se impuso un fuerte control moral influenciado por la Iglesia Católica, que jugó un papel fundamental en la vida pública y en la educación.

Son los años en que la “Sección Femenina”, organización creada por la hermana del dictador Miguel Primo de Rivera, se convirtió en un instrumento clave del régimen para inculcar los valores tradicionales y religiosos, controlando el papel y la conducta de las mujeres en la sociedad.

Uno de los aspectos más característicos de la Sección Femenina era la obligatoriedad de realizar el “Servicio Social”, un requisito indispensable para que las mujeres pudieran acceder a un empleo, estudios superiores o incluso a obtener el pasaporte. Este servicio consistía en un período de formación y trabajo en el que las jóvenes eran educadas con el objetivo de que se convirtieran en “buenas esposas y madres”. La Sección Femenina, con el respaldo de la Iglesia Católica, también promovía el ideal de la mujer sumisa y dependiente del marido, condenando cualquier aspiración de independencia o emancipación femenina.

No resulta extraño que, en este contexto, no se haya encontrado en la documentación histórica de la Asociación referencia alguna a ninguna mujer editora de alguna publicación técnica de la época.